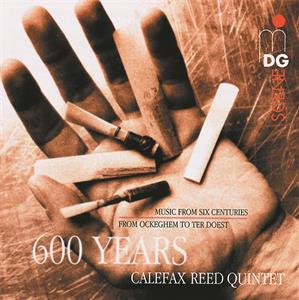

Johannes Ockeghem

Missa Prolationum

Raumklang RK 3902

19 CD • 49min • 2019

18.03.2021

Künstlerische Qualität:![]()

Klangqualität:![]()

Gesamteindruck:![]()

Die Missa Prolationum von Johannes Ockeghem, diesen „Inbegriff der Kanonkünste der franco-flämischen Vokalpolyphonie“ (Stefan Drees), zu singen ist immens schwer. Gilt dieser Komponist doch als der größte Kontrapunktiker vor Bach. Axel Eggebrecht („Musik im Abendland“) rühmt neben dieser Kontrapunktik-Kunst außerdem die „ausdrucksstarke Melodik und Klanglichkeit seiner Satzstrukturen“. Schwierig zu singen ist es deswegen, weil die Stimmen unterschiedlich schnell gesungen werden müssen und doch perfekt zusammenklingen sollen. Struktur und Melodik sollen also eins werden.

„Mathematischer‟ Gesang

Die drei Sänger plus eine Sängerin von L‘ultima parola stehen sich, wie ein Foto von der Aufnahme zeigt, gegenüber, haben also ständigen Blickkontakt und können deswegen schnell reagieren. Das hört man auch: Vollkommen perfekt ist der Miteinanderklang der Stimmen, mitsamt der Einbettung des Cantus in die Männerstimmen, perfekt sind die Satzschlüsse, die Einsätze sind genau markiert und alles ist so transparent, dass man fast Partitur lesen kann. Die Sänger wissen auch um das hohe Maß an zahlensymbolischen Konstruktionsprinzipien, singen also „wissend“. Die vibratolose Strenge der Stimmen korrespondiert mit der Konsequenz der Konstruktion, fast könnte man sagen, sie singen mathematisch. Das heißt aber auch, dass die mitkomponierte rhythmische Freiheit (die Stimmen singen im je eigenen Zeitmaß) der einzelnen Stimmen weniger frei als determiniert, mathematisch gezählt ist. So klingt The Hillard Ensemble, dessen Aufnahme beim Label Erato als Vergleich herangezogen wurde, eine Spur ungezwungener, schwingender, innerlich glühender. Und bisweilen ist die Stimmgebung beim L‘ultima parola etwas offen.

Das „wissende Singen“ zeigt sich aber zum Beispiel in der deutlichen Pause nach dem sepultus est und vor dem Et resurrectionem im Credo: Diese Pause wirkt stillstehend wie die Zeit zwischen der Kreuzigung am Karfreitag und der Auferstehung in der Osternacht, die Zeit der Grabesruhe. Die Tatsache der Auferstehung singen die Sänger dann fast erstaunt bzw. zögernd gläubig. Ein weiteres Beispiel ist der zweistimmige Beginn des Qui tollis im Gloria: Demütig flehend im Piano bitten die Vier hier um Vergebung der Sünden, den Text also wissend ernst nehmend.

Lang nachhallende Gefühlsüberwältigung

Ganz bannend und tiefdunkel-mystisch, aus dem Piano heraus Spannung aufbauend und mit Trauer in den Stimmen erklingt dann die Motette Mort tu as navrè, eine Totenklage auf den Tod von Ockheghems Freund Gilles Binchois, einem Dichter und Komponisten, der 1460 starb: eine Gefühlsüberwältigung, die lange nachhallt.

Die Aufnahme entstand in der 1908 erbauten Christuskirche in Berlin-Oberschöneweide, einer beliebten Kirche für Aufnahmen mit hervorragender Akustik. Der Rezensent würde aber eine Kirche mit halligerer Akustik bevorzugen, die die mathematischen Gesangslinien etwas mehr verschwimmen lässt, so dass die Kontrapunktik, also der planende Geist, durch den Klang in Gefühl aufgelöst würde.

Rainer W. Janka [18.03.2021]

Anzeige

Komponisten und Werke der Einspielung

| Tr. | Komponist/Werk | hh:mm:ss |

|---|---|---|

| CD/SACD 1 | ||

| Johannes Ockeghem | ||

| 1 | Missa Prolationum | 00:35:34 |

| 10 | Mort, tu as navré | 00:13:31 |

Interpreten der Einspielung

- L' ultima parola (Chor a cappella)